L’histoire du portage salarial en France : une solution innovante pour l’emploi des cadres

Posté le 19 Fév 2025

Apparu en France à la fin des années 1980 pour faciliter l’embauche des cadres au chômage, le portage salarial s’est peu à peu développé pour s’inscrire comme une alternative crédible au salariat classique et à l’entrepreneuriat.

2i Portage vous fait découvrir l’évolution de ce concept novateur, qui a su s’adapter aux mutations du marché du travail pour répondre aux aspirations croissantes de flexibilité et de sécurité.

La naissance du portage salarial : une réponse aux besoins des cadres au chômage

Né dans les années 1980 à l’initiative d’associations de cadres en recherche d’emploi, le portage salarial est apparu comme une solution idéale pour faire face à la crise de l’emploi.

Pensé pour permettre à des professionnels qualifiés au chômage de continuer à proposer leurs compétences sous forme de missions ponctuelles, sans pour autant avoir à se lancer dans l’entrepreneuriat, ce concept novateur s’est appuyé sur un mécanisme aussi simple qu’astucieux :

- L’association, qui agissait comme une société de portage, signait un contrat avec l’entreprise cliente.

- Elle signait en parallèle un contrat de travail à durée déterminée (CDD) correspondant à la durée de la mission avec le travailleur.

- L’entreprise cliente rémunérait l’association qui reversait ensuite un salaire au travailleur.

Alternative particulièrement séduisante entre le salariat classique et l’entrepreneuriat, cette solution hybride combinant flexibilité du travail indépendant et sécurité de l’emploi salarié a donc rapidement séduit divers acteurs institutionnels tels que les Directions départementales du travail, l’APEC (Association pour l’emploi des cadres), l’ANPE et les Assédic qui ont vu en elle un véritable moyen de repenser la relation entre les entreprises et les talents.

Structuration et professionnalisation du secteur dans les années 1990

Après des premiers pas réussis, le portage salarial est entré dans une phase de structuration et de professionnalisation au cours des années 1990.

Les associations pionnières se sont alors transformées en véritables sociétés commerciales, soucieuses de respecter le cadre légal et les conventions collectives et le SNEPS (Syndicat National des Entreprises de Portage Salarial) a vu le jour en 1998.

Le modèle initial du portage salarial, plutôt artisanal, a donc laissé place à une activité structurée, avec le développement de ressources humaines et de savoir-faire dédiés.

Mais cette période a surtout marqué un élan de démocratisation et d’expansion géographique du portage salarial.

Auparavant concentré en région parisienne, ce dernier s’est effectivement progressivement implanté dans d’autres régions françaises et des réseaux collaboratifs de consultants portés ont alors émergé partout sur le territoire, avec pour objectif de :

- Mutualiser les contacts professionnels et les opportunités de mission.

- Diversifier les prestations proposées.

- Simplifier les démarches administratives liées à l’activité.

L’âge d’or du portage salarial : développement commercial et reconnaissance institutionnelle

Porté par la conjonction de plusieurs facteurs, le portage salarial a ensuite connu un véritable âge d’or dans les années 2000.

Un développement commercial fulgurant

À partir des années 2000, le portage salarial entre dans une phase de croissance rapide, portée par la conjonction de plusieurs facteurs favorables :

- Des besoins accrus en compétences pointues et en flexibilité de la part des entreprises.

- Les difficultés persistantes des cadres seniors à retrouver un emploi salarié classique.

- L’aspiration croissante des travailleurs à plus d’autonomie dans leur vie professionnelle.

Un véritable marché du portage salarial se structure alors, avec ses acteurs de référence (comme 2i Portage), ses règles déontologiques et une adaptation continue des offres de services aux attentes des clients et des consultants.

Le secteur connaît une croissance à deux chiffres, attirant de plus en plus de professionnels qualifiés séduits par ce mode d’exercice hybride entre salariat et entrepreneuriat.

Vers une reconnaissance institutionnelle

Cette période est également marquée par des avancées majeures sur le plan de la reconnaissance institutionnelle du portage salarial. Sous l’impulsion des acteurs du secteur, et notamment des syndicats patronaux comme le SNEPS, le cadre légal et institutionnel du portage se précise progressivement :

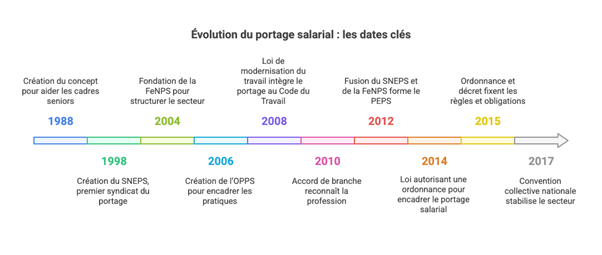

- En 2004, la FeNPS (Fédération Nationale du Portage Salarial) est créée en vue de promouvoir le portage salarial et de faire évoluer son cadre législatif.

- L’année 2006 voit la naissance de l’Observatoire Paritaire du Portage Salarial (OPPS) en charge d’étudier les spécificités du secteur, définir les modalités d’organisation des sociétés de portage et proposer un encadrement législatif adéquat.

- Une étape clé est franchie en 2008 avec l’adoption de la loi de modernisation du marché du travail (25 juin) qui introduit une première définition officielle du portage salarial dans le Code du travail.

- En 2010, un accord de branche vient sécuriser le statut juridique du portage salarial et en faire une profession à part entière.

- En 2012, le SNEPS et la FeNPS fusionnent pour former le PEPS (Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial), rassemblant la majorité des acteurs du secteur autour d’une charte éthique commune.

- L’ordonnance du 2 avril 2015 parachève l’encadrement du portage salarial. Elle fixe les conditions d’accès, définit les obligations des entreprises de portage et renforce les garanties des salariés portés et clients.

- Enfin, la signature de la Convention Collective Nationale (CCN) du Portage Salarial le 22 mars 2017 apporte une reconnaissance officielle de la branche et un cadre juridique stable. Elle renforce ainsi les droits sociaux des salariés portés, sécurise leurs parcours professionnels, étend l’accès au portage à de nouveaux profils et pérennise ce modèle innovant au service de la flexisécurité de l’emploi.

Au fil des ans, le portage salarial a donc vu son statut se concrétiser au point de devenir une solution incontournable du monde du travail français encadré par une réglementation dédiée (garantie financière, contrats, rémunération minimale…).

Les atouts du portage salarial pour les consultants

Si le succès du portage salarial n’a pas forcément été immédiat, il a su convaincre de nombreux travailleurs indépendants tout au long de son existence grâce aux nombreux avantages qu’il procure :

- La liberté de choisir ses missions et de gérer son temps.

- La sécurité du statut de salarié (protection sociale, assurance chômage, mutuelle, prévoyance…).

- Une gestion administrative et comptable simplifiée, prise en charge par la société de portage.

- Un accompagnement personnalisé pour le développement de son activité.

- Son accessibilité. Le portage salarial s’adresse à une grande diversité de profils : cadres, mais aussi jeunes diplômés, seniors, personnes en reconversion… La seule condition est de proposer une prestation intellectuelle à forte valeur ajoutée et d’être en mesure de trouver ses propres missions.

Un dispositif plébiscité par un nombre croissant de travailleurs

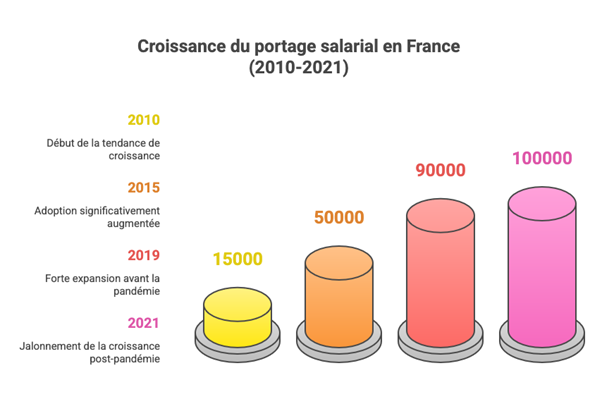

Avec un cadre assaini et des avantages indéniables, le portage salarial a le vent en poupe. Fin 2021, on recensait plus de 100 000 salariés portés (contre 15 000 en 2010), répartis dans près de 250 sociétés de portage.

Une croissance qui devrait se confirmer dans les années à venir, au vu de l’appétence grandissante des nouvelles générations pour les modes de travail flexibles et épanouissants.

Auditeurs, formateurs indépendants, administrateurs réseaux, architectes réseaux, chefs de projet MOA MOE, community manager, consultants IT, consultants en cybersécurité, développeurs back end, développeurs web, ingénieurs informatiques, managers de transition, product owner, scrum master, UX designers… De plus en plus de profils plébiscitent le portage salarial pour allier l’autonomie du travail en freelance et la protection du salariat. Un choix gagnant-gagnant, qui permet aux entreprises de mobiliser des expertises pointues pour leurs projets, sans s’engager dans une embauche pérenne.

Quelles perspectives pour le portage salarial en France ?

Fort d’une réglementation robuste et d’un marché en pleine expansion, le portage salarial semble avoir de beaux jours devant lui car plusieurs pistes prometteuses se dessinent pour renforcer encore son attractivité :

- L’élargissement des activités éligibles, notamment dans les secteurs créatifs et numériques.

- La simplification des démarches administratives, notamment grâce à la digitalisation.

- L’accompagnement renforcé des salariés portés dans leur projet professionnel (formations, networking…).

- L’ouverture à de nouveaux publics, comme les étudiants ou les retraités souhaitant transmettre leur expertise.

Le portage salarial a vocation à devenir un pilier des nouvelles formes d’emploi, combinant la flexibilité nécessaire aux entreprises et la sécurité légitimement attendue par les travailleurs. Une alternative crédible au salariat classique et à l’entrepreneuriat individuel, qui répond parfaitement aux enjeux du marché du travail de demain.

En chiffres : l’essor du portage salarial en France

En bref : les dates à retenir